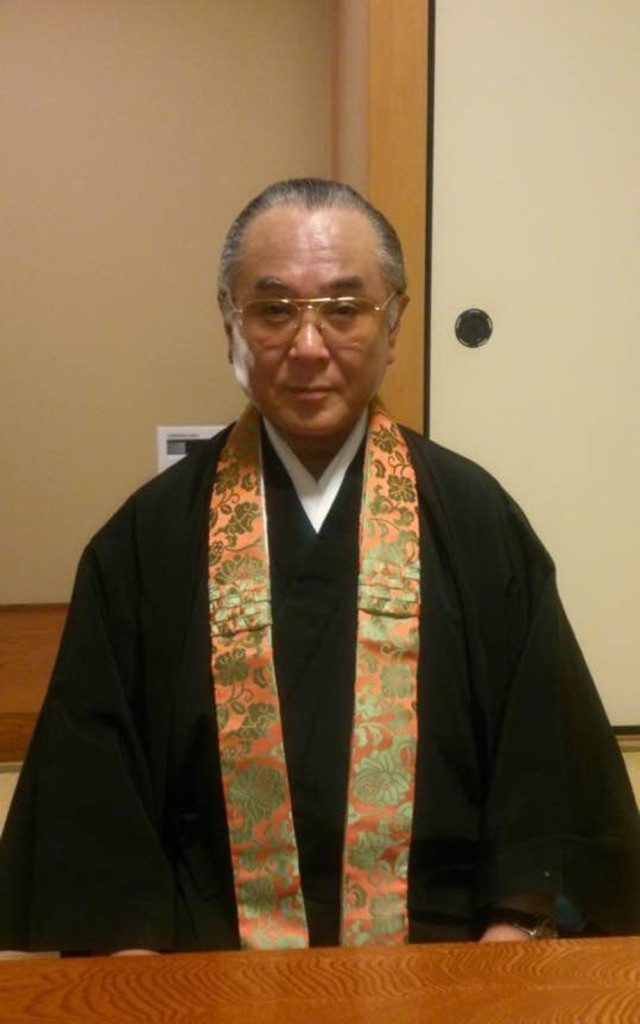

インフォメーション(日々更新中)

2019-09-01 00:24:00

初期仏教では覚りを開いたのはゴーダマ·シッダールダだけですが、後世では何人もの悟った人が登場したのはなぜでしょうか?

このお尋ねにおいて、じつは「仏教界」的に問題点があるのは「さとり」とはどういう状態か?

ということが、「じつは明確に定義されていない」ということです。

「わたしはさとりました」といえば、「だれがその事実をどのような基準で判断するか」という重要ポイントが「明確ではない」のです。

同じ禅宗でも「曹洞の禅」や「臨済の禅」では定義が違います。

「曹洞の禅」は「道元が書いている内容の通り生活し、坐禅しているままが《さとり》である」定義され、

「臨済の禅」は「師匠との問答」において、師匠が「お前はさとった!」と「問答のやりとりの中に伝承されてきたとされる智慧に至った」と認めたら「さとった」と定義され、その問答を「考えるための行が坐禅」ということになります。

この2つにおいては、「曹洞禅」は坐禅が「結論(結果)」で、「臨済禅」は坐禅が「手段」ということになります。

日蓮においては「唱題の一念」において「法華経のさとり」にあるといい、こういう概念は「密教の三密加持」において「大日如来とひとつになる」という概念を受け継いでいます。

また、遡って「天台宗」において「さとりについての解釈は時代とともにバラバラ」になっており、そもそもの「中国天台(日本と内容が異なる)」でいうような「摩訶止観」という「三昧(瞑想)」において、「特殊な心理状態になる」という定義も「日本天台」には「本来的」にはあります。

しかしこの心理状態は、現代的には「トランス」における「幻覚」と解釈でき、こういう心理状態や神秘体験は「催眠テクニック」で簡単に作ることができます。

このように日本仏教においては、「行=さとり」とする宗派と「行はさとるための手段」という教説がありますが、まずはこのポイントをどう理解して定義するかというプロセスが未だ「タブー」のようになっているため、「だれが本当にさとりっているか」ということを定義できないのが事実です。

そして「さとった状態がどういう状態か」というポイントについても同じなのです。

つまり「どういう状態になっていて、だれがそれを判断するのか」という「重要なポイント」が「確定定義されていない」ため、ある種「言ったもん勝ち」的な状態なのです。

そういうポイントでは「作られた覚者」つまり「新宗教づくり」や「既成仏教で信者を増やす」といったことを目的に「演出」された「覚者」という存在もおられます。

また、「わたしはさとっている」と思っていても、それを「心にしまって」静かに生活している方もいます。

そういう状態が仏教界の現状ですが、わたしは「さとり」以前に「存在そのもの」が「不確定」であるという「無常無我、空」原則が「仏教」であり、

「不確定な人間(存在)がさとりを定義できない」「不確定である」と「無常無我、空」を受け入れることが「さとり」であると論じています。

なお「さとり」は様々な漢字で表記され、それぞれ意味が異なるので「ひらがな」で書かせていただきました。