インフォメーション(日々更新中)

2019-09-20 17:23:00

釈迦は教条主義ではない!

FB の友人といえる方がシェアされている内容をコピペしました。

これを読んでいて「浮かんだこと」を後半に記述しています。

ーーーーー

人の過失や欠点が見えた時、

威張らぬように、怒らぬように、

釈尊が説く五つの注意事項(*下記参照)をふまえて

教える必要があります。

自分の観察が誤りの場合もあるので

実際には言わないほうがよい場合が多いものです。

釈尊は

「 先ず自分を正しくととのえ、

次いで他人を教えよ。

そうすれば賢明な人は、

煩わされて悩むことが無いであろう。」

「他人の過失を探し求め、

つねに怒りたける人は、

煩悩の汚れが増大する。

かれは煩悩の汚れの消滅から

遠く隔っている。」

と説いてます。

瞑想で慈悲と智慧を深め

善行を積み自分をいつも正しく調えるようにしましょう。

.

*釈尊が説く五つの注意事項

①時と場所を選び語りなさい。

②相手の心に受容力がある時に客観的に

バイアスのない視点で語りなさい。

③粗暴にならず、やさしく丁寧に語りなさい。

④相手の落ち度を責めるのでなく発展を生むために語りなさい。

⑤怒りを持ってはならない。慈しみの心で語りなさい。

ーーーーー

これをまず、「わたしのこと」(我がこと)と読んでいました。

そこで下記は浮かんできた内容です。

ただこの内容の出典はおいといて、「優婆塞など」複数の聴衆に説かれたか、教団内部の「なにかが原因で比丘たちに説かれた」のだろうと思います。

現代的に記述すると相手の「畏怖」(苦)を除くという、慈悲の内容だからです!

「自分を整えて、他人を教える」という部分は「無我前提」で「他を利する」ようにすれば、「自分が反作用のリアクションに苦しむことがない。トラブルにならない。」ということでしょう。

「他人の過失を探し求め、つねに怒りたける人は、煩悩の汚れが増大する。かれは煩悩の汚れ消滅から遠く隔っている。」については、一般論または、「聴衆のだれか」に向けられているようです。

なぜなら「怒っているひとを諭している」シーンとも読めるのです。

ただ、「これだと釈迦の論理が、自論自滅な内容になり」ます。

これによれば「釈迦」は、「怒っている人の《背景理由事情》を理解しなくても良い」と言っているようにもとれる内容だからです。

「怒っているひと批判」に聞こえるのです。

「怒ってはいけない」は単純すぎるので、「怒っている人がなぜそのようになるか、理解しなさい」「怒っているひとがそうなっている理由を考えなさい。ならばあなたの智慧が深くなるであろう」「怒りを鎮める慈悲を得るであろう」

のほうが仏教的には「正確」でしょう。

なぜなら「ここに載せられている内容は、教条主義な内容でしかない」ので、じつは「怒っている個人に変化をもたらすことはない」からです。

「他人の過失を探し求め、つねに怒りたける人は、煩悩の汚れが増大する。かれは煩悩の汚れの消滅から遠く隔っている。」という状態から、

「かれ」をどうするのかが説かれていませんから、「誤解する人」は「怒っているひとは煩悩の滅から遠くなってるんや」という「慈悲」について「アンビバレンツ」になっています。

なお、釈迦の「原始経典における説きブリ」は「〇〇してはならない」という「教条主義的対機説法」が多く、「あたたかいわけでもない」ので、「ミリンダ王問経」などは「論」ですが、

このような事例内容は「論でも情でもなく」、「教条」になっているため、「聞き手が聞きながら実行できない。。」となるケースも多かったのではないかと考えます。

「王の命令だ!」という権威によるプレッシャーに感じるひともいるでしょう。。

また釈迦は「クールな、冷淡な」人だという印象を与えます。

これは「釈迦批判」ではなく、だから「釈迦」は「書くな」といわれたのでしょう。

「書くことで、生きた言葉やその場で相手と対峙している外側の浅い部分しか記述されないために、文言以上の《深いやりとり》」がわからなくなります。

ライブコンサートに行った人が、誰かから「どんな歌を歌わはったん?」って聞かれて、「歌詞カード」を渡しているような状態で、こうなると「その場のその言葉ややりとり」つまり「言葉以上のシーン」が意味を失います。

じつは「コトバ以上にそこを見ないとわからないこと」って多いものです。

そういう点で「大乗仏教がストーリーになっている」のかも知れません❣️

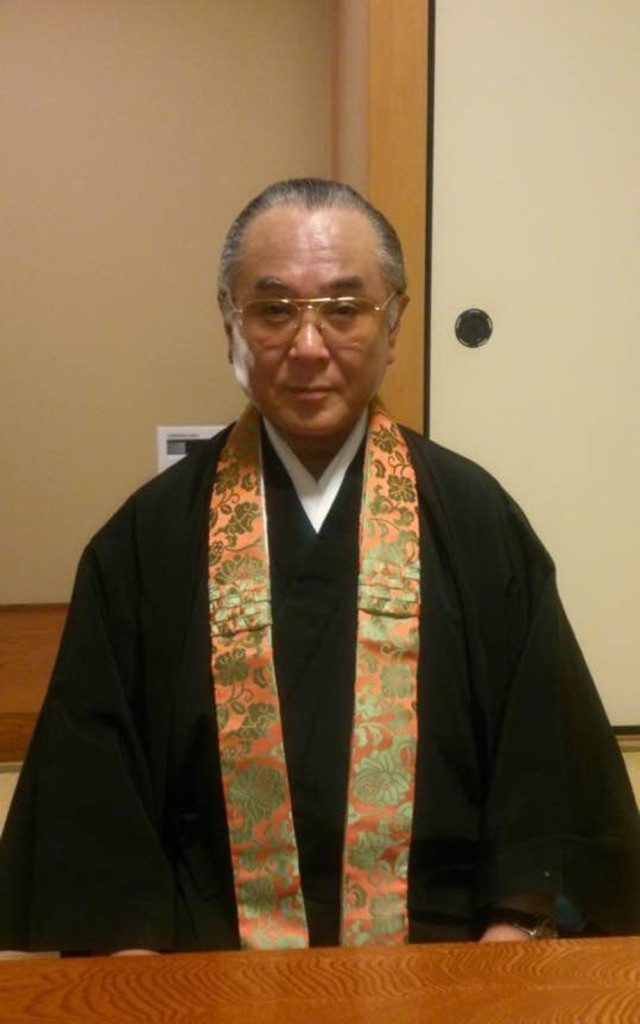

わたしが「刑務所に教誨」に行った時の「受刑者さんとのやりとり」を通して思うのは、

「ど真剣に聞いてくる受刑者さんに、ど真剣に応えている内容は、シーンを見た人にしかわからない」と思います。

じつはわたしにおいて「刑務所教誨」ほど「ど直球」なシーンはありません。

ケースによったら「。。ならオマエは死ね‼️」ってキツくいうこともありますが、ど真剣なので、その文言を聞いて「深い意味を感じて」。。「ありがとうございます‼️」と言って「涙する受刑者さんは多い」です。

ひとは「どんな表現でも」。。「ほんとうにわかってもらえた」「このひとはど真剣に考えてくれている」ということを知りたいのです。

ここでこのようなことを「書いている」のは、「布教内容が教条的だとけっきょく具体策にならない」ということです。

布教使や住職、僧侶が「陥るパターン」だと思ってのことです。

現代は「具体論」のない「机上論」ではひとは納得しません。

カウンセリングをすれば、よくわかることです。

とはいえ、

*釈尊が説く五つの注意事項

①時と場所を選び語りなさい。

②相手の心に受容力がある時に客観的に

バイアスのない視点で語りなさい。

③粗暴にならず、やさしく丁寧に語りなさい。

④相手の落ち度を責めるのでなく発展を生むために語りなさい。

⑤怒りを持ってはならない。慈しみの心で語りなさい。

は、じつは「具体策」ですから、

②の「受容力、客観的」は「相手を理解するという前提」であり、

④の「発展を生む」は「具体的目標」といえます。

今回シェアさせていただいた友人さんは、いつも「学ぶテーマ」をくださいます。

心からお礼を申し上げます。