草津めぐみチャペルのページ🛕💒

(旧浄土真宗西念寺別院のページ)

I love you 💞

主に、みなさまのいろんなお悩みをお聞きしています。

また聖書や仏典の学びをしたり、メモリアルセレモニーをしたりと、ひとのあたたかいコミュニケーションの場になればと思って活動中です。

一人で時空をゆったり過ごしていただくこともできます。

-

メニュー

-

その宗教、大丈夫?

-

トップページ(お知らせ毎日要確認)

-

浄土真宗ならでは!!

-

浄土真宗の核心(布教者はとくに知るべきこと)

-

空華派の方も納得?!(浄土真宗の根本)

-

クリスチャン僧侶が成立する理由‼️

-

TRUMPさんは!!

-

イルミナティ、フリーメーソン詐欺激増中‼️

-

公認法人「イルミナティ協会」‼️

-

正式なイルミナティとして!!

-

現在の日本のビジネスの近未来!

-

今後のデジタル化の中で変えられないこと!!

-

いろんなこと!!

-

少し前のライブ!!

-

わかりやすい,いまとこれから!!

-

New いま起こっていること‼️

-

40年の想い‼️

-

催眠法講座‼️(直伝)

-

このホームページにお越しのあなたへ‼️ 11月25日

-

いよいよスタート‼️希望の世界へ✨

-

バイブルについて❣️11月16日「アダムにもう一人妻がいた!」「みんなに起こっている奇跡」《あるを証明する人間》

-

お問い合わせ

-

俺たちの旅

-

‘22年11月25日‼️ワールドカップ後に起こる‼️ダイアナ妃からのメッセ‼️アクの支配が終わった😱【トランプシアター】《終わりから始まりへ》 (要合言葉)→お問合せください!

-

無量寿経‼️

-

第四十願まで。。全生命、四十八の願い‼️

-

正信偈‼️特定の方に向けて表に出せないことを書いています。ご了承ください。

-

世界の新しい門出にご参加ください‼️

-

インフォメーション(日々更新中)

-

クリスチャン僧侶⁉️

-

再生後の役割‼️

-

教行証文類(全)前半正信偈まで。

-

教行証文類(全)中

-

教行証文類(全)下

-

教行証文類の総序‼️

-

教行証文類の見逃してはいけない一文

-

グローバルな宗教理解❗️ 1月9日

-

教行証文類についてお尋ねに‼️

-

教行証文類を通して学んだこと❣️【究極摂取す】という結論‼️

-

仏教徒がなすべきこと‼️

-

ヒトは宇宙と共にあり、いのちは死なない❣️(なぜヒトが生まれ、なんのためにあるか?)

-

直接のご連絡ご相談について【料金システム】⭐️24時間可能❣️

-

重要なメッセージ‼️

-

【ただ念仏申せない現代】

-

人生は楽しいものなのです❣️

-

わたしの使命としての文証‼️

-

わたしの実家はクリスチャン✝️

-

五念門を楽しむ‼️

-

教行証文類講義を学ぶ人より‼️

-

未完の完‼️(まとめ)

-

中国武術教えます❣️

-

ワクチンを望まれてもなかなか接種できない方とワクチンに懐疑的な方へ‼️

-

詐欺に注意‼️

-

俺が死んだら❣️

-

求人ページは、募集ページです❣️

-

求人ページ

-

教行証文類の見逃してはいけない一文

-

🔴教行証文類講義[1] (30/12/07)[3−4]の唯識まで🌅

-

🔴教行証文類講義[2] [3–14] 〜[3−23]結構重要ポイント多いです❣️

-

🔴教行証文類講[3] 19/04/17 [5–5]まで 「人間種の愚かさへ」 「二河白道」 「信文類本文」 (重要な前提のあとから) 🚨

-

🔴教行証文類講義[4] 2019/06/14 信文類終わり[5−21]

-

🔴教行証文類講義[5] 2019/09/13 🙆♂️ [6−18] 「化身土文類」

-

✴️関西風仏教解説《真如論華厳涅槃経》教行証文類を読むために重要🌇💖

-

📕講義補足その1🎆(30/12/07まで)

-

📕講義補足その2📖2019/01/12(86)まで

-

📕講義補足その3🤗2019/04/18 127、Aの認識 126、「量子はあるか?」 「輪廻とDNA」125、 「輪廻は神」124

-

📕講義の補足その4📙2019/06/11 148、は補足その5へ 147、弥勒と同じの根拠? 146、無我、非我

-

📕講義の補足その5📙2019/09/11 160、次元や時間、そして浄土のひとまとめ❣️

-

2019/06/05 ☝️浄土真宗を理解するための注意点⚠️

-

❣️真宗の教えについて小難しげなお話し❣️

-

30/10/25📕小難しげなお話ver2🖍

-

🌸法話🌺

-

30/10/30 🌷法話ver2🌷

-

30/10/21📕質疑応答編💝

-

2019/06/13《初心者向け》 「法事」 「名前」 「葬儀について」 🅾️仏教初心者のみなさまへあきおちゃんのお話💌

-

✍️唯識論分けときますね❣️

-

⭐️ブッダのことば⭐️

-

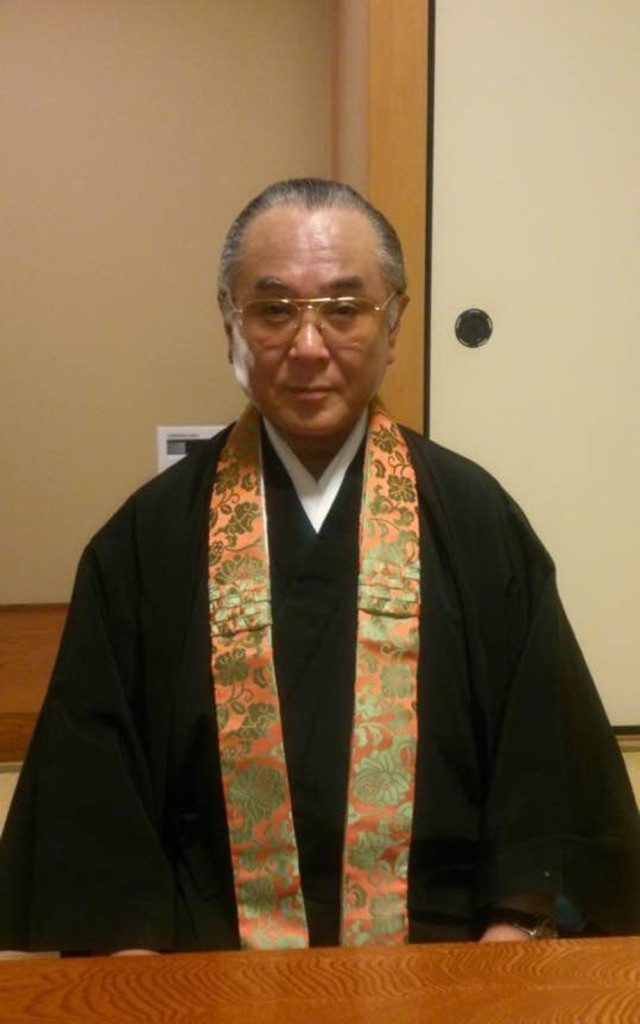

写真

-

店舗情報

-

プロフィール

-

あきおちゃんのお話ver.2。

-

あきおちゃんのお話ver3

-

㊙️発見❣️大江和上の教行信証講義😃

-

大江淳誠和上の大行論

-

見つけた?

-

30/10/13🔴超重要🔴4必読❣️

-

下書きのページ!

-

ご協力くださいますようにお願い申し上げます!

-

- その宗教、大丈夫?

- トップページ(お知らせ毎日要確認)

- 浄土真宗ならでは!!

- 浄土真宗の核心(布教者はとくに知るべきこと)

- 空華派の方も納得?!(浄土真宗の根本)

- クリスチャン僧侶が成立する理由‼️

- TRUMPさんは!!

- イルミナティ、フリーメーソン詐欺激増中‼️

- 公認法人「イルミナティ協会」‼️

- 正式なイルミナティとして!!

- 現在の日本のビジネスの近未来!

- 今後のデジタル化の中で変えられないこと!!

- いろんなこと!!

- 少し前のライブ!!

- わかりやすい,いまとこれから!!

- New いま起こっていること‼️

- 40年の想い‼️

- 催眠法講座‼️(直伝)

- このホームページにお越しのあなたへ‼️ 11月25日

- いよいよスタート‼️希望の世界へ✨

- バイブルについて❣️11月16日「アダムにもう一人妻がいた!」「みんなに起こっている奇跡」《あるを証明する人間》

- お問い合わせ

- 俺たちの旅

- ‘22年11月25日‼️ワールドカップ後に起こる‼️ダイアナ妃からのメッセ‼️アクの支配が終わった😱【トランプシアター】《終わりから始まりへ》 (要合言葉)→お問合せください!

- 無量寿経‼️

- 第四十願まで。。全生命、四十八の願い‼️

- 正信偈‼️特定の方に向けて表に出せないことを書いています。ご了承ください。

- 世界の新しい門出にご参加ください‼️

-

インフォメーション(日々更新中)

- 2025-10(1)

- 2025-08(1)

- 2025-06(1)

- 2025-05(3)

- 2025-04(2)

- 2025-03(2)

- 2025-01(2)

- 2024-11(1)

- 2024-10(1)

- 2024-09(2)

- 2024-07(4)

- 2024-04(1)

- 2024-01(3)

- 2023-12(4)

- 2023-11(3)

- 2023-09(6)

- 2023-08(7)

- 2023-07(8)

- 2023-06(6)

- 2023-05(10)

- 2023-04(9)

- 2023-03(2)

- 2023-02(13)

- 2023-01(10)

- 2022-12(21)

- 2022-11(18)

- 2022-10(11)

- 2022-09(9)

- 2022-08(7)

- 2022-07(14)

- 2022-06(15)

- 2022-05(2)

- 2022-04(15)

- 2022-03(9)

- 2022-02(32)

- 2022-01(28)

- 2021-12(31)

- 2021-11(28)

- 2021-10(37)

- 2021-09(54)

- 2021-08(37)

- 2021-07(23)

- 2021-06(29)

- 2021-05(21)

- 2021-04(24)

- 2021-03(15)

- 2021-02(56)

- 2021-01(43)

- 2020-12(52)

- 2020-11(38)

- 2020-10(31)

- 2020-09(36)

- 2020-08(54)

- 2020-07(68)

- 2020-06(47)

- 2020-05(67)

- 2020-04(47)

- 2020-03(48)

- 2020-02(44)

- 2020-01(39)

- 2019-12(39)

- 2019-11(5)

- 2019-10(32)

- 2019-09(43)

- 2019-08(33)

- 2019-07(36)

- 2019-06(27)

- 2019-05(4)

- 2019-04(5)

- 2019-03(2)

- 2019-02(1)

- 2018-12(1)

- 2018-11(1)

- 2018-10(2)

- 2018-09(5)

- 2018-08(1)

- 2018-07(1)

- クリスチャン僧侶⁉️

- 再生後の役割‼️

- 教行証文類(全)前半正信偈まで。

- 教行証文類(全)中

- 教行証文類(全)下

- 教行証文類の総序‼️

- 教行証文類の見逃してはいけない一文

- グローバルな宗教理解❗️ 1月9日

- 教行証文類についてお尋ねに‼️

- 教行証文類を通して学んだこと❣️【究極摂取す】という結論‼️

- 仏教徒がなすべきこと‼️

- ヒトは宇宙と共にあり、いのちは死なない❣️(なぜヒトが生まれ、なんのためにあるか?)

- 直接のご連絡ご相談について【料金システム】⭐️24時間可能❣️

- 重要なメッセージ‼️

- 【ただ念仏申せない現代】

- 人生は楽しいものなのです❣️

- わたしの使命としての文証‼️

- わたしの実家はクリスチャン✝️

- 五念門を楽しむ‼️

- 教行証文類講義を学ぶ人より‼️

- 未完の完‼️(まとめ)

- 中国武術教えます❣️

- ワクチンを望まれてもなかなか接種できない方とワクチンに懐疑的な方へ‼️

- 詐欺に注意‼️

- 俺が死んだら❣️

- 求人ページは、募集ページです❣️

- 求人ページ

- 教行証文類の見逃してはいけない一文

- 🔴教行証文類講義[1] (30/12/07)[3−4]の唯識まで🌅

- 🔴教行証文類講義[2] [3–14] 〜[3−23]結構重要ポイント多いです❣️

- 🔴教行証文類講[3] 19/04/17 [5–5]まで 「人間種の愚かさへ」 「二河白道」 「信文類本文」 (重要な前提のあとから) 🚨

- 🔴教行証文類講義[4] 2019/06/14 信文類終わり[5−21]

- 🔴教行証文類講義[5] 2019/09/13 🙆♂️ [6−18] 「化身土文類」

- ✴️関西風仏教解説《真如論華厳涅槃経》教行証文類を読むために重要🌇💖

- 📕講義補足その1🎆(30/12/07まで)

- 📕講義補足その2📖2019/01/12(86)まで

- 📕講義補足その3🤗2019/04/18 127、Aの認識 126、「量子はあるか?」 「輪廻とDNA」125、 「輪廻は神」124

- 📕講義の補足その4📙2019/06/11 148、は補足その5へ 147、弥勒と同じの根拠? 146、無我、非我

- 📕講義の補足その5📙2019/09/11 160、次元や時間、そして浄土のひとまとめ❣️

- 2019/06/05 ☝️浄土真宗を理解するための注意点⚠️

- ❣️真宗の教えについて小難しげなお話し❣️

- 30/10/25📕小難しげなお話ver2🖍

- 🌸法話🌺

- 30/10/30 🌷法話ver2🌷

- 30/10/21📕質疑応答編💝

- 2019/06/13《初心者向け》 「法事」 「名前」 「葬儀について」 🅾️仏教初心者のみなさまへあきおちゃんのお話💌

- ✍️唯識論分けときますね❣️

- ⭐️ブッダのことば⭐️

- 写真

- 店舗情報

- プロフィール

- あきおちゃんのお話ver.2。

- あきおちゃんのお話ver3

- ㊙️発見❣️大江和上の教行信証講義😃

- 大江淳誠和上の大行論

- 見つけた?

- 30/10/13🔴超重要🔴4必読❣️

- 下書きのページ!

- ご協力くださいますようにお願い申し上げます!

- その宗教、大丈夫?

- トップページ(お知らせ毎日要確認)

- 浄土真宗ならでは!!

- 浄土真宗の核心(布教者はとくに知るべきこと)

- 空華派の方も納得?!(浄土真宗の根本)

- クリスチャン僧侶が成立する理由‼️

- TRUMPさんは!!

- イルミナティ、フリーメーソン詐欺激増中‼️

- 公認法人「イルミナティ協会」‼️

- 正式なイルミナティとして!!

- 現在の日本のビジネスの近未来!

- 今後のデジタル化の中で変えられないこと!!

- いろんなこと!!

- 少し前のライブ!!

- わかりやすい,いまとこれから!!

- New いま起こっていること‼️

- 40年の想い‼️

- 催眠法講座‼️(直伝)

- このホームページにお越しのあなたへ‼️ 11月25日

- いよいよスタート‼️希望の世界へ✨

- バイブルについて❣️11月16日「アダムにもう一人妻がいた!」「みんなに起こっている奇跡」《あるを証明する人間》

- お問い合わせ

- 俺たちの旅

- ‘22年11月25日‼️ワールドカップ後に起こる‼️ダイアナ妃からのメッセ‼️アクの支配が終わった😱【トランプシアター】《終わりから始まりへ》 (要合言葉)→お問合せください!

- 無量寿経‼️

- 第四十願まで。。全生命、四十八の願い‼️

- 正信偈‼️特定の方に向けて表に出せないことを書いています。ご了承ください。

- 世界の新しい門出にご参加ください‼️

- インフォメーション(日々更新中)

- クリスチャン僧侶⁉️

- 再生後の役割‼️

- 教行証文類(全)前半正信偈まで。

- 教行証文類(全)中

- 教行証文類(全)下

- 教行証文類の総序‼️

- 教行証文類の見逃してはいけない一文

- グローバルな宗教理解❗️ 1月9日

- 教行証文類についてお尋ねに‼️

- 教行証文類を通して学んだこと❣️【究極摂取す】という結論‼️

- 仏教徒がなすべきこと‼️

- ヒトは宇宙と共にあり、いのちは死なない❣️(なぜヒトが生まれ、なんのためにあるか?)

- 直接のご連絡ご相談について【料金システム】⭐️24時間可能❣️

- 重要なメッセージ‼️

- 【ただ念仏申せない現代】

- 人生は楽しいものなのです❣️

- わたしの使命としての文証‼️

- わたしの実家はクリスチャン✝️

- 五念門を楽しむ‼️

- 教行証文類講義を学ぶ人より‼️

- 未完の完‼️(まとめ)

- 中国武術教えます❣️

- ワクチンを望まれてもなかなか接種できない方とワクチンに懐疑的な方へ‼️

- 詐欺に注意‼️

- 俺が死んだら❣️

- 求人ページは、募集ページです❣️

- 求人ページ

- 教行証文類の見逃してはいけない一文

- 🔴教行証文類講義[1] (30/12/07)[3−4]の唯識まで🌅

- 🔴教行証文類講義[2] [3–14] 〜[3−23]結構重要ポイント多いです❣️

- 🔴教行証文類講[3] 19/04/17 [5–5]まで 「人間種の愚かさへ」 「二河白道」 「信文類本文」 (重要な前提のあとから) 🚨

- 🔴教行証文類講義[4] 2019/06/14 信文類終わり[5−21]

- 🔴教行証文類講義[5] 2019/09/13 🙆♂️ [6−18] 「化身土文類」

- ✴️関西風仏教解説《真如論華厳涅槃経》教行証文類を読むために重要🌇💖

- 📕講義補足その1🎆(30/12/07まで)

- 📕講義補足その2📖2019/01/12(86)まで

- 📕講義補足その3🤗2019/04/18 127、Aの認識 126、「量子はあるか?」 「輪廻とDNA」125、 「輪廻は神」124

- 📕講義の補足その4📙2019/06/11 148、は補足その5へ 147、弥勒と同じの根拠? 146、無我、非我

- 📕講義の補足その5📙2019/09/11 160、次元や時間、そして浄土のひとまとめ❣️

- 2019/06/05 ☝️浄土真宗を理解するための注意点⚠️

- ❣️真宗の教えについて小難しげなお話し❣️

- 30/10/25📕小難しげなお話ver2🖍

- 🌸法話🌺

- 30/10/30 🌷法話ver2🌷

- 30/10/21📕質疑応答編💝

- 2019/06/13《初心者向け》 「法事」 「名前」 「葬儀について」 🅾️仏教初心者のみなさまへあきおちゃんのお話💌

- ✍️唯識論分けときますね❣️

- ⭐️ブッダのことば⭐️

- 写真

- 店舗情報

- プロフィール

- あきおちゃんのお話ver.2。

- あきおちゃんのお話ver3

- ㊙️発見❣️大江和上の教行信証講義😃

- 大江淳誠和上の大行論

- 見つけた?

- 30/10/13🔴超重要🔴4必読❣️

- 下書きのページ!

- ご協力くださいますようにお願い申し上げます!