インフォメーション(日々更新中)

2020-08-22 03:25:00

危機はどこへ。。

なぜ経済が動かなくなるという理由だけで「コロナ対策」以外にもある国家的諸問題さえも動いていないのだろう。

なぜあれだけ「いちいちうるさい」野党や反政府勢力に動きがないのだろう。

コロナと熱中症以外になにもないのだろうか。

といった疑問を国民が持たないのはなぜだろう。

こんなにかつてない静かな報道ばかりで、なにかがおかしいと思うことがないほど危機管理意識がないのだから仕方がないのか。。

2020-08-21 17:43:00

教祖かファンクラブか。。(重要なポイント)

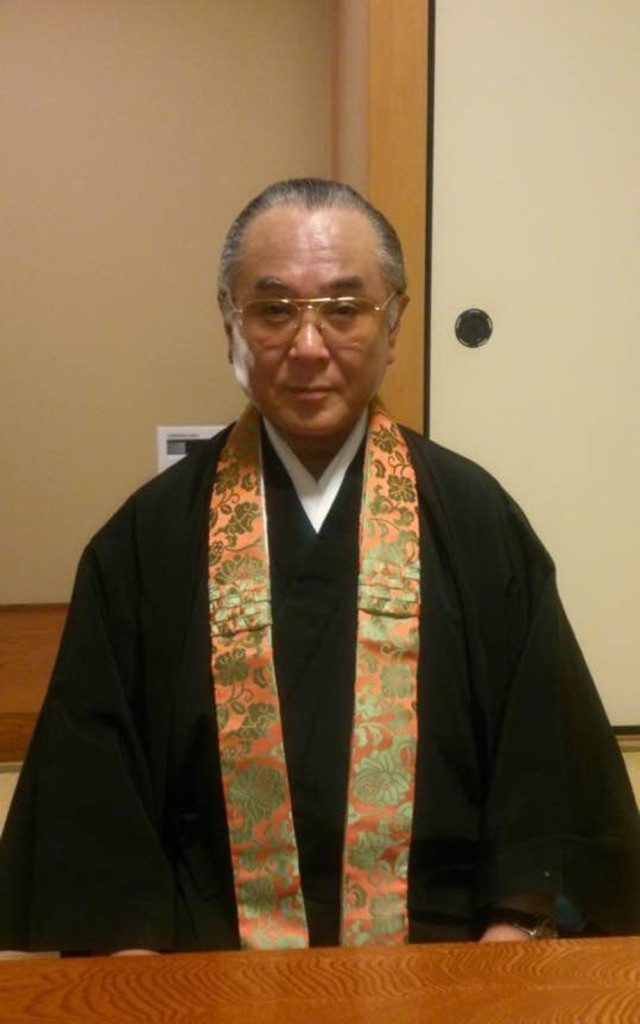

中神 章生さん

教え子の方々から、信楽先生のスタンスとしては「弟子」がいるという意識を持たないようにしていると聞きました。

また、後に薫陶を受けた方からは、真宗を学ぶ自分の生き方を問い続けなさいと言われたとも聞きました。

いずれにしても、群れる人の言葉ではないですね。

ーーー

わたし

じつは灘本和上も「わたしは弟子は取りません」と言われていたので、まる1年の中仏研究科の講義をすべて筆記して、1度だけご自宅に伺って学んだのですが、「大行論」などのカナメと教行証文類の読み方、仏教学の重要性などのポイントを学び、「追っかけ」は禁止されました。。

いまの布教使や学者が「梯さん」のようになりたがっていると思えて仕方がないです。

わたしが中仏のあと行信教校に行った頃は「山本仏骨和上」の最期でしたし、「仏骨和上」の本を読んでいたので、梯さんは「辞書」のようなひとだから「調べたらわかること」ばかりとしか思えませんでした。

後にあんな風にファンクラブや善知識頼みの集まりになった理由は僧侶の勘違いぐらいにしか思えません。

じつはいえない裏話も聞いています。。

2020-08-21 02:51:00

お話しの前に「ブツブツ」言っているのはなに?

【最近の布教使さまへ】

御讃題についての問いから‼️

布教の前に読む言葉。。

これは「御讃題」といい、もともと讃嘆の意味で「経典、七祖、宗祖の文言」に限定して読まれていました。

けれど、「人間うけがたし今すでに受く。。」を読んでいた布教使が多かったものです。

そして、和讃は一首全文を基本的に読むので、最後に「とー」はつけません。

長文の途中で区切って読み終わるときには、、

「ひそかにおもんみれば、難思の弘誓は難度海を度する大船」だけで終わるような場合には、「大船と〜」って終わるように指導されていました。

これは「大船等々」ということです。

「と言われます」という意味での「と〜」ではないと聞いています。

またわたしは「昭和64年(平成元年)」に布教使を取りましたが、

その頃は「豊島学由さんが主任講師」でした。

その頃までは、フホウ輪袈裟が主流で「雪洞(ぼんぼり」と「布教用二連珠」でしたが、、

その数年後「註釈版」ができて、キリスト教のように、註釈版をうやうやしくもって出て、

「いまから話す内容の部分を読む」ということ「黒衣輪袈裟で普通の中啓と法要で使うフサのある半装束の二連珠」が基本で、「報恩講では桐袴をはく」と決められました。

そこで「話の内容によって、註釈版を開いて読む」ということに変わったので、

複数回の法話では「その度に違う文章(御讃題)を読むこと」になりました。

そこで、過去は認められなかった「歎異抄」や「御文章」「生活信条」などを読む人が出てきて、「経典、七祖、宗祖原則」が忘れられてきました。

そして「ありがたく読む」ために「静かに読むこと」が伝統のように錯覚し、

「ブツブツ」読む人が多いのです。

わたしは「古式」にこだわっているので、スタイルを変えません。

2020-08-21 02:47:00

もっと端的に「行じる」をいえば。。

一般のひとに「行じることをどういえばいいか?」という質問から。。

もっと端的に「行じる」を具体的にいえば、

「あなたが助けたいと自然に思う気持ちに従ってひとと関わって、自然に助ける気持ちが生まれれば、そう思うようにすればいい」「見返りや代償を求めない」ということです。

こういう気持ちでひとと関わらないから、泣いているひとがいても「無視してしまう」「泣いているひとに気づけない」「自分のことしか考えない」という「世俗となんら変わらないこころ」になってしまうけれど、「智慧慈悲心」を念頭において生きていれば、「そういう自然の思い」が浮かんでくるということです。

「お金のこと」ばかり念頭におくから、「行じられない」「精神的向上ができない」のです。