インフォメーション(日々更新中)

2020-08-20 22:36:00

「行じる」って?

「行じる」とは。。

「無私の心で智慧のまなこで、一切を観るようにして、呻く(うめく)いのちに親友のような対等目線で慈悲を施すこと」

言い換えると、、

「無私の自己と相手が教えにより高次元に導かれていくための自然の慈悲行為」これを繰り返すことで自他が「一如(和合)の高次元に向かう」ということで、

その高次元の教えが「阿弥陀モデル」の「すべてを摂取不捨」するものであり、自他が阿弥陀になって行く意思と行為ということだと「法蔵菩薩のストーリー」が教えているのです。

事例)

「あいつがこういったから、こう言い返した」は、

→←の直線(1次元)

そこで「相手の気持ちや背景を見てみましょう」と横から見ると、

相手は「仕事などのストレスで言い方がキツくなってるのではないか」という、

2次元になる。

そして「相手の背景と自分の背景」を考えてみると、

「わたしもいろいろあって過敏になっているなぁ」と俯瞰すれば、

3次元になる。。

このような観察が仏の目線を学ぶことで「他利利他」の四十八願モデルを生きることにある。

これが「(法蔵)菩薩の行に定義された五念門五果門」になります。

すべてにおいて自が無い「他力(縁力)」だと「自然法爾」に近づいて行く「無私の智慧慈悲心がより高次元になって自行が化他」になる「和合」を目指す意思と行為に「いのち」が生きること!

といえます。

2020-08-20 21:04:00

最期の石泉‼️

【最期の石泉学派】

石泉の「大江先生から灘本先生」の流れにおいて、「行は称名か名号か」ではなくて、

あくまでも「称無碍光如来名」という五念門の「讃嘆門」に由来していて、これが「諸仏の称名讃嘆」を根拠としていて、五果門の「大会衆」(多くの人が集まる)という利他になるという解釈になっているようで、

石泉といえば「行は称名」という単純な解釈から、あくまでも「浄土論」の「世尊我一心」の「帰命尽十方無碍光如来」をすわりとして、五念門五果門に広がるという解釈に転じられました。

この通り、親鸞聖人において、善導さんの「五正行」から、天親曇鸞の「五念門五果門」の入出二門が中心になっています。

つまり「大行」は讃嘆門(広讃、略讃)を中心にした「利他を行じること」と理解できて、「自然の法」を生きることとなります。

これが「石泉最期の勧学さん」の解釈です。

わけのわからない「真宗には行はありません」なんていう無意味な教えではないという「簡単かつ真の菩薩行者になる教え」なのに。。

2020-08-20 21:04:00

名前❣️

親鸞さんのすわりとは、その名前の変遷からもわかるのではないでしょうか。。

「綽空→善信→親鸞」という七祖に由来する名前のなかで、

最終的に「天親と曇鸞」から「親鸞」になったというすわりを表現しているように思います!

そのすわりを蓮如さんが善導さんにして、信心大事にしてしまったのです!

「教行証文類を教行信証」にしてしまったのです❗️

そして「親鸞さんの立ち位置」を「行信相対」として、

蓮如さんが「信心ばかりを大事」にしたんです。。

2020-08-20 19:37:00

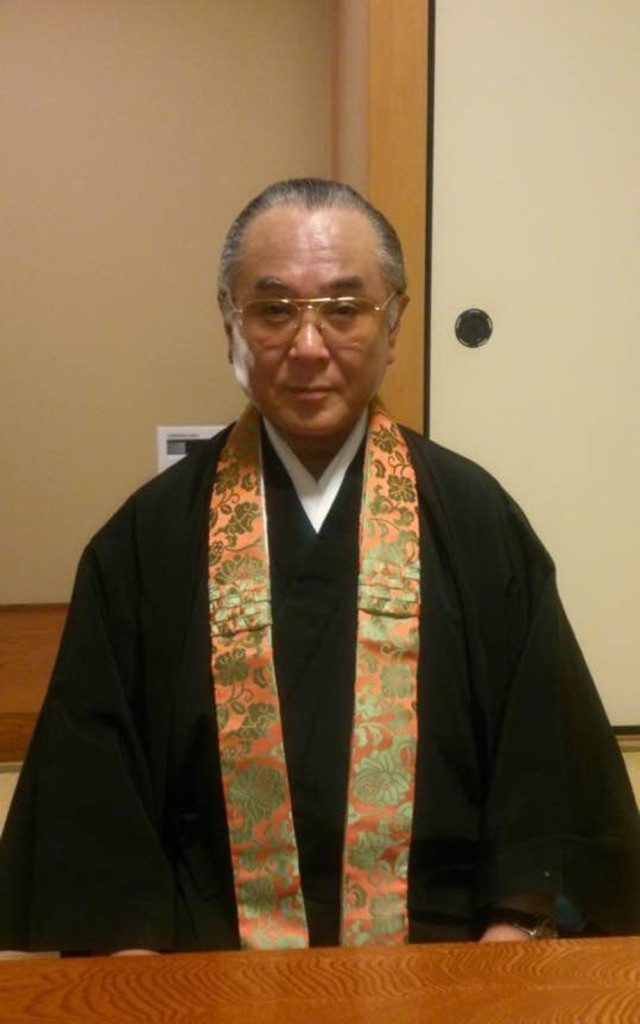

信楽峻麿教授❣️

たぶん「真宗僧侶の多くが、真宗が難しいと思っていても何故かわからず、布教使などに尋ねても意味不明な理由」かつ「いえない」こと。。

【信楽峻麿教授】(昭和末期の龍大の教授)のことから。。

わたしも信楽先生の研究室で学んだことがあります。

信心につき「初門位」「究竟位」とされていて、なんの疑問も浮かばなかったのは「現実論」だからです。

「信楽先生流の真俗一体論」も納得でした!

あたり前のようにいわれる「賜りたる信心」なんて「ロジック、レトリックが意外」なだけで、現実的に無意味であり意味不明です。

わたしは「バカな教学を変革するため」にも「勧学になるため」に得業をとり、安居顕席を「4回」しました。

そのなかで同じように「阿弥陀さんという人格を信じているひとがこのなかにいますか?」とある和上に聞いて、「あなたは聴聞が足りませんね、安心論題をもっと学びなさい」といわれ、

輔教のひとに「「決定要期」なんていうのを喜んでいますか?と聞いて、、

「喜ぶべきを喜べない」と歎異抄にあるでしょ!と言われ、、

あ〜つまり「喜んでないのね」って思い、真宗の救いを「現当ニ益」以外で定義を許されないんや。。と思い。。

「出会う前から救われていた」って、こんな「救われた感もなく、なんの自己変革もなく、わたしのなにがどう救われているかというリアリティのない名号独用、逃げるものを捕まえてでも救う」なんて「スピリチュアルが入り混じったよがり」でしかない。。

事実「宗教に興味のない、若い一般人に直でこの教義を話す」と「???」「幽霊みたいに南無阿弥陀仏っていう字が浮遊してるん?」「逃げてるのに捕まえるって、ストーカーやん」「どう救われたいかってみんな違っていいんと違いますか?」といった回答が返ってきます。

とにかく安居でバカな問答で自己満足に浸っている「輔教」などの姿勢に「ただの自己満足の潰し合いだ」と思い、アホらしくてそれ以後行っていません。

時々「安居ってどんなものですか?」という僧侶に「じゃあ見学しに行こうか」といって、一緒に行くと「講義」と「会読(問答)」をちょこっと見たら「もう帰りましょう」というひとが100%です。

「行」にしろ唯識からいっても、認識する人間があってこそ成立するものであり、目標とする「さとり」に誘導するために、つまり「人間のため」に阿弥陀は存在し得るのに、阿弥陀さんの方が人間より偉いといった「お上(おかみ)目線」で阿弥陀を語るのは、「江戸封建制度」そのもの、、

「将軍様がアメリカから守ってくださっている」というノースコリアとなにも変わらない「全体主義的カルト」でしかないことを早く変革しなければ、もはや「やる気のないテキトーな住職や布教使」がどんどんお寺を潰して行くことでしょう。(現にそうなっています)

わたしも同じように「信楽先生」には違和感もなく、研究室で2年ぐらいでしょうか、、学びましたが、「現実論」でしたから納得していました。

ただ「潰れゆく石泉」に学んだのが先だったということで、「石泉」の存在を広めるために、このことには触れずに記述してきたんです。。

「蓮如の真宗か、親鸞の真宗か」という本が出ましたが、まずはこれを読んでみたらいいでしょう!

異端者 中神

2020-08-20 02:52:00

わたしのようにならないでくださいませ😊

【わたしのようにならないでください❣️】

わたしは、FBやHPでは「だれもいわないこと」を書いています。

「いまの真宗をぶっ壊す」ために、また「わたしの自己実現のために書いている」という誤解があっては困ります。

このHPの論調は「批判」のように書いていますが、書くうえで不要な修飾語や情的な表現をさけていますので、 そのように読まれてしまうのでしょう!

とにかく、わたしのファンクラブはいりません。

尊敬もリスペクトもいりません。

もっともそういうひとはそもそもいませんが(笑)

ただ「そういうことか」と少しでも「みなさんのいのちの足し」になるようにと思い書いています。

どうぞわたしのようにならないでください。

こういうスタンスでは、たぶん誤解されて離れていくひとが多くなります。

ほんとうに一部のかたの「リクエスト」があるから書いています。

そのリクエストや要望は貴重です。

よく「メールの内容」を誤解して「ケンカ」になるということがあるように、文章だけでは誤解を生むものです。

どうぞなにか思われる方は、お問い合わせください。

わたしが「仏法のジャマ」をしている状態は、わたし自身「法」を生きているうえで許されません。

このたび「この部分」のご指摘をくださったかたは「わたしを心配してくださった」のです。

このかたのご意見もいつも大切にしています。

【その前提で】

仏法のジャマする仏法

親鸞さんは人気があっても阿弥陀如来に興味をもつ人がいない。

なぜか。

ほんとうの仏法や念仏を「ありがたそうな」教えというか「話や講義」がジャマしているからです。

わたしの経験上「ありがたそうにする、いうひと」は欺瞞が多いものです。

わたしは「いいはなし」にだまされて、54年の生涯でいろいろな意味で騙されてきました。

会社経営をしていた頃は「数億円」ぐらいは詐欺られたと思います。

そもそもわたしが会社経営したのも、「仏法を社会的に実現するため」で、空海さんなどは橋を作ったり、ライフラインを作って「伝道」につなげました。

わたしは経営において空海のようにはいかなかったのですが、世俗に入りこんでこその仏法だと禅の「十牛図」も教えています。

五果門の「出門」(利他)です。

そういう思いで会社経営をしたのです。

しかし世俗にせよ宗派にせよ「ありがたい」話しにはたいがい「ウソ」が待っています。

世俗主義で世俗に喜ばれる話しは「さとる」話ではあり得ません。

親鸞さんの時代には「唯識3年倶舎8年」といわれたり、比叡山は十二年完全寮制で学び行じた。

いまは徹底して学ぶ環境や場所、そして完全によき先生、よき人材がほとんどいない。

こういう中で中途半端な学習で布教や講義が行われ、「わからないのがいいんです」なんて、マジわけわからんことをいって、腑に落ちないままお茶を濁す。

こういう布教や講義が、ほんとうの仏法のジャマをしています。

どうぞ、マジ、自分はジャマしていると自覚された布教使、講師のみなさんはもっと学ばれますように。。

わたしもそうです。