インフォメーション(日々更新中)

2019-09-11 21:25:00

梵我一如であるなら、なぜ人は解脱や至福を求めるのでしょうか?人はいつでも梵と一体であり、迷いも苦しみも怒りも憎しみも、そこから逃れることを求め苦悩する心さえ梵の範疇では?への回答❣️

2019-09-11 21:20:00

次元って?

次元というのは、基本的には「線」を「1次元」、「面」を「2次元」、「立体」を「3次元」というようにいいます。

しかしこれを深く広くいうと、

たとえば「目の前に《りんご》がある」とします。

これを「りんごがある」と認識する次元があります。

そしてこの「りんごはどこの産地か?」という次元もあります。

さらに「どういうひとがどのように作ったか」という次元もあります。

また「このりんごは誰がどのようにここへ移動させた(持ってきた)か」という次元もあります。

そして「このりんごの成分は?」という次元もあります。

広げてみると「このりんごの産地はどのような環境か?」という見方もあります。

「このりんごは、誰が開発したか」という見方もあります。

「このりんごは輸出入しているのか」という見方もあります。

「このりんごを美味しいというのは、甘味か食感か?」という見方もあります。

「このりんごを美味しいという人は世界人口の何%か」という見方もあります。

このように「りんご一個」を見てもさまざまば要素や背景があり、「どこまで掘り下げたり、高い視野で見るか、広げて見られるか」ということで、見える世界が変わるということです。

単純そうなことにも、多くのファクター(要素)が、計り知れないぐらいあるということなのです。

仏教の十如是をお調べください。

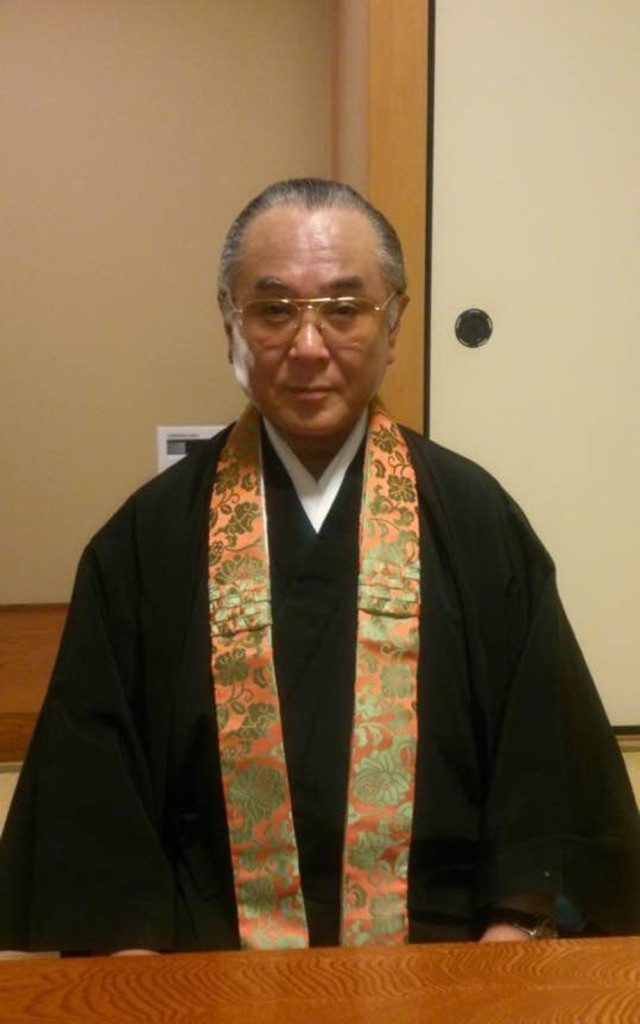

関西風仏教解説から

②十如是

十如是(じゅうにょぜ)ってのは、『法華経』方便品に説かれる因果律で、意外と《実用性》のあるものの見方(観察テクニック)ですわ。

この「十」ってのは、

- 相・性・体・力・作・因・縁・果・報・本末究竟等

- (そう・しょう・たい・りき・さ・いん・えん・か・ほう・ほんまつくきょうとう)

っていうて、

こういう角度からものごとを見たら、ものごとの本質がわかりまっせ!

っていう智慧を生むテクニックですねん!

ものごとの、相(形相)・性(本質)・体(形体)・力(能力)・作(作用)・因(直接的な原因)・縁(条件・間接的な関係)・果(因に対する結果)・報(報い・縁に対する間接的な結果)・本末究竟等相(相から報にいたるまでの9つの事柄が究極的に無差別平等であること)

を見たら、諸法の実相っていう、存在の真実の在り方がわかりやすうなりますねん。

わかりやすくいえば、この世のすべてのものが具わっている10の種類の存在の仕方、方法をいう。

如是ってのは、是(かく)の如(ごと)し(そのようである、という意)のことですやん。。

これって結構いけてて、日常の出来事や人間関係をこういう視点で見たら、分析しやすくって、

「智慧」になりまっせ!

こういうポイントは「浄土教」やと「四十八願」とか「荘厳功徳」に「内在」しますねんけど、

現代やし、こういう「論理」で理解する方がはっきりしますやろ!!

2019-09-11 21:19:00

浄土の次元❣️

浄土が「西方」なのは、「スペース(空間)」のことではなく、「次元をあらわしている」と論じる方が適切だと言えるでしょう。

当時は「東方」はオリエンタルな「俗世」をあらわして、

「西方」は「出世のさとり」を意味していたという論文を読んだことがあります。

このことと「太陽が沈む、大自然でしか感じ得ないこと」が一体になって、「西方定義」があるとしたら、

これは、もはや「スペース」ではなく「次元」を意味している、深くかつ高度な思考による世界観です。

そういう意味で、往生が現生か来世かという議論は「戯論」であり、人間が「高度で深い思考のさとりを観じる」には、「場」の問題ではなく、「次元」の問題が「場」のあり方や「観えかた」を変えるのである。

と「現実的に変化が起こること」を親鸞は論じているといえます。

事実、「如来を行じていく中で、いろんなことにおいて次元の変化が起こっている」ことを、日常の中で観じるようになります。